Solamente dos días antes de morir, consignó en lo que sería el Diario Perdido un sueño con su difunta esposa Carmen: “no tuve más remedio que arrodillarme –escribió—muy contrito a los pies de la aparición (si lo era) pidiéndole perdón de lo que estaba pasando”. Por momentos parece que esperaba el final con estoicismo, como certificando aquella idea que luego habitará en Martí: “¡Muerte! ¡Muerte generosa! ¡Muerteamiga…!”

En esa, su bitácora de la soledad, late sin falta la muerte en cada página. El héroe asumía ya su destino cuando piensa en sus deudos cercanos. “No conozco a mis propios hijos nacidos en el destierro y es muy probable que jamás vea a esos objetos tan queridos”. Seguramente le inventó un rostro a cada criatura de su corazón, antes de que la bala enemiga se lo apagara.

El hombre del ingenio Demajagua debió de apurar el cáliz del sufrimiento por la aviesa conducta de sus propios compañeros de ruta, quienes lo depusieron en octubre de 1873 y le dispensaron luego más de un sitio de peligro, a merced de los perros cazadores de España. En el diario en cuestión, habla consigo mismo: “En cuanto a mí, soy una sombra que vaga pesarosa en las tinieblas. Para mí, ni un día de sol!”

Por momentos, la muerte remedaba un alivio para el alma atribulada de Carlos Manuel de Céspedes, a quien la humillación misma no pudo derrotar. A pesar de todo, buscó el amor en el calor de algún bohío campesino en las estribaciones de la Sierra Maestra. La virilidad le alcanzó para multiplicarse nuevamente en el mañana, pero el peso de la hora definitiva se le iba encima como un acto inexorable.

Jamás el buen instinto le falló, ni siquiera cuando con calumnias lo sacaron del máximo cargo de la República en Armas. Es popular la anécdota del mensajero que le llevó la noticia de la deposición.

Céspedes se disponía a almorzar y el muchacho le insistió casi hasta el cansancio que abriera el sobre antes, por temor a una embolia o algo por el estilo. Cuentan que más o menos le repuso lo siguiente al portador de la mala nueva de la Cámara de Representantes: “Mire joven, siéntese y acompáñeme, porque si yo abro esa carta usted no podrá decir nunca que almorzó con un presidente”.

Se trata de un agujero negro en la historia de Cuba. No deja de ser sospechosa la actitud de aquellos camerales y de algún que otro alto oficial mambí, borrachos de poder, que movían a su antojo todos los hilos de una trama, para dejarlo solo en el camino de un batallón de San Quintín. El episodio se tornaría más grave de ser cierto eso que tantas veces se afirma: que el guía de la tropa española era un ex esclavo del Marqués de Santa Lucía, enviado a acopiar cocos cerca del trayecto de aquella columna.

En su libro Tras el rastro del silencio, publicado por la Casa Editorial abril, el joven investigador y periodista cubano Emilio Herrera, dedica un capítulo completo a Céspedes. Aún duele imaginar a hombres al frente de la insurrección, más ocupados en desembarazarse de él que en enfrentar al enemigo.

El prócer del 10 de octubre calló su profunda pena por orgullo, pero el mismo día de su caída escribió en su diario “lo que importar pueda en adelante”. Ese 27 de febrero de 1874, su postrera jornada existencial, reúne el misterio de sus últimas notas, plenas de descalificaciones contra sus enemigos personales. Su biógrafo Rafael Acosta de Arriba encontró en ese presentimiento el mejor título para el ensayo Los silencios quebrados de San Lorenzo.

Trascendieron en la historia aquellas palabras del patriota insigne, sobre las seis balas de su revólver: cinco serían para los españoles y una para sí mismo. Por eso todavía persiste la versión de un Céspedes que se suicida en su dramática carrera hacia el barranco, tratando de eludir la persecución española.

Acosta de Arriba cuenta de un capitán, un sargento y cinco soldados que lo persiguen disparando primeramente al aire para atraparlo vivo. Céspedes se volvía una y otra vez apretando el gatillo de su arma. El sargento Felipe González Ferrer accionó su fusil, y a quemarropa le perforó el corazón. Y cuesta abajo rodó el cadáver del iniciador de la gran epopeya de Cuba.

Lo denominamos el Padre de la Patria. Fue sin falta el Padre del Sacrificio. El affaire con el Caballero de Rodas resulta una página tremenda. El jefe español le propuso que abandonara la causa de la independencia para no ejecutar a su hijo Amado Oscar.

Céspedes respondió que el muchacho no era su único hijo, que él era el padre de todos los que luchaban. En la prueba más difícil para un hombre, extendió un mensaje a todos sus compatriotas sin excepción. Sus adversarios en el campo de la Revolución, además de difamarlo, fueron insensibles ante aquel gesto sublime de amor y de unidad.

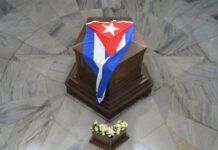

En un país donde abundan los murales con imágenes y textos de próceres, la alusión al primer presidente de la República en Armas es ciertamente escasa. Carlos Manuel de Céspedes fue la esperanza que se diluyó en los intersticios de la Guerra Grande. Después de él, ya nada fue igual en aquella gesta. Aún es tiempo de reparar el daño, de subvertir olvidos, de certificar el homenaje digno de su altura. Cualquier hora es buena para extender gratitud al fundador de una familia de millones de hermanos.