Para el Maestro no fue la muerte algo temido, ni aceptado solo por resignación, pues consejo e inspiración tuvo Martí en la muerte. A los niños, les dijo que la muerte no era tan fea, y de ella siempre esperó un beso.

Creyó siempre en la transmigración de las almas. Venía de un hogar católico, cultivado con devoción y quizá con severidad, aunque al parecer nunca le gustaron las iglesias. Apóstol en primer lugar de su propia suerte, desde el amanecer de su conciencia supo que viviría pocos años.

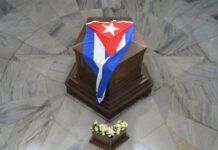

A sus hermanos muertos no solo les dedicó himnos ejemplares, sino que en la dimensión de aquellos quiso abrazarlos y escucharlos. No deja de ser admirable esa disposición de compartir ese mundo enigmático de los claustros de mármol.

Sin embargo, no deja de conmover que Martí consideró clara e inobjetablemente amiga y generosa a la muerte. La verdad del héroe, que en buena medida es el aserto de Cuba, es que “la razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería y morir para que la respeten los que saben morir”.

Pero que nadie lo dude. No era un suicida Martí, aunque el juicio de unas crónicas guerreras –siempre importantes—así lo crean.

Es posible que el héroe pensara que ya era hora de morir, pero aún podía servir a este único corazón de nuestras repúblicas.

También, es impensable que invitara a la carga a un joven, para llevarlo deliberadamente a la muerte. Fue una catástrofe aquel domingo 19 de mayo de 1895, pero la muerte jamás hizo tanta lumbre de la palabra.