Era costumbre de los guerrilleros al servicio de España, rematar a insurrectos heridos, abusar y hasta asesinar familiares de combatientes. Atormentar a los revolucionarios con semejantes métodos, formaba parte de la guerra psicológica del integrismo hispano. El hospital de campaña de la capitana Isabel Rubio Díaz, se hallaba el 12 de febrero de 1898 en El Seborucal, en el término municipal de Los Palacios, en Pinar del Río, cuando fue rodeado por la partida de Antonio Llodrás. El grito de la mambisa formidable de que allí solamente había mujeres, heridos y niños, no podía suscitar una respuesta de humanidad. Ella personalmente intentó cerrar una de las vías de acceso, pero una cerrada descarga se lo impidió.

Tenía entonces ya 60 años cumplidos. Había nacido el ocho de julio de 1837 en Paso Real de Guane, y era hija del doctor Enrique Rubio Valero y de la señora Prudencia Díaz Díaz-Pimienta. La madre falleció cuando la pequeña Isabel tenía solamente seis años de edad.

Los testimonios la describen de ojos y cabellos color de la noche, siempre con un pañuelito blanco entre las manos, pero sin una lágrima en los ojos. ¿O es que acaso sabía enjugarlas lejos de la mirada de la gente? Sería tal vez el principio de un duro ejercicio existencial, porque después sufriría el deceso de dos de sus hijas (Ana María y Rosa), tenidas en matrimonio con Joaquín Gómez.

Otra desventura familiar habría de golpearla: la súbita locura y posterior fallecimiento de su yerno Enrique Canals Infante, esposo de su hija Isabelita, estomatólogo y coronel del Ejército Libertador, el pinareño que alcanzó mayor graduación en la Guerra Grande.

La casa del matrimonio en Cayo Hueso fue un cauce para la febril actividad conspirativa de Isabel Rubio Díaz. En el país norteño recibió orientaciones precisas de José Martí. Allá contactó también con los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo. Ya en Cuba, sostuvo encuentros con Juan Gualberto Gómez, y conoció a Enrique Collazo. La casa de la extraordinaria mujer en Paso Real de Guane se convirtió en un centro activo de conspiración independentista.

Y llegó el 24 de febrero de 1895, el pretendido día del Grito de Cuba. Enrique, el hermano médico de Isabel que conspiraba en Mantua, no logró cristalizar el foco insurreccional de la comarca por la no concurrencia de los comprometidos.

Ese día fueron arrestados Modesto Gómez Rubio, el único hijo varón de Isabel, y otro joven amigo de la familia, Antonio Ríos. Fueron liberados inmediatamente por falta de pruebas. Son famosas las palabras de la heroína al verlos regresar: “¡Muéranse antes que volver a dejarse apresar!” Modesto alcanzaría el grado de coronel en el Ejército Libertador.

A su paso por Guane en enero de 1896, Maceo quedaría gratamente impresionado por los servicios de sanidad organizados por aquella mujer. El Titán le confirió el grado de capitán. La llegada de la invasión al occidente reclamaba llevar aquel esfuerzo a los campamentos, a compartir con los centauros de la libertad los rigores de la campaña. Isabel Rubio Díaz había cumplido ya 58 años.

Fueron muchos los que le pidieron que no lo hiciera en virtud de la edad. “¡Necesito practicar lo que propagué!”, fue la respuesta. Durante más de dos años atravesó prácticamente toda la antigua provincia de Pinar del Río. Fue una conmovedora epopeya en su condición de mujer sexagenaria, desafiando las balas del enemigo, las difíciles condiciones del monte, en un movimiento perenne, burlando la persecución, procurando medicinas o recabando de la floresta las hierbas curativas.

Una bala disparada por la guerrilla española consiguió herirla en una pierna aquel frío 12 de febrero de 1898. En esas difíciles condiciones la obligaron a caminar hasta San Diego de los Baños. No sería la primera vez que hombres sin decoro le inventaran una vía crucis a algún redentor. Tampoco la última.

Los revolucionarios del mundo jamás olvidarán la ruta del Che, herido y prisionero, desde la Quebrada del Yuro hasta la escuelita de La Higuera. Los captores de Isabel Rubio Díaz le negaron el agua y le demoraron deliberadamente la atención médica. La trasladaron más tarde al hospital de San Isidro de Pinar del Río y rechazaron el reclamo del doctor Enrique, hermano de la heroica mambisa, de atenderla en su clínica particular. Aquella soldadesca cruel derrotada por la historia, ensayó con una mujer herida el carro de triunfo de las sagas antiguas donde se ataba al vencido.

Fue, eso sí, un final inmerecido para alguien que desde la vocación cultivada por el padre, concibió un pedestal para la vida humana en la ofrenda de la medicina. Pero Isabel Rubio Díaz, condenada ya por la gangrena, jamás cedió ante la prepotencia cobarde y venció a aquellos carceleros en su batalla postrera.

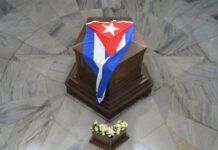

Consciente de su destino, dictó a un notario su testamento. Le exigió que consignara su condición de prisionera y que la enterraran con sus ropas mambisas. Ni el paso del tiempo, ni la herida, ni la enfermedad mortal, consiguieron desvanecerle el arrojo portentoso de juventud, ni aquella palabra fácil, de encanto, que convocó tantos entusiasmos combatientes para el contingente invasor en Vueltabajo.

Cuentan que falleció en el crepúsculo del 15 de febrero de 1898. Hay quienes califican de auténtica bruma la fecha de su muerte en la historia de Cuba. Tal vez tengan mucha razón: alrededor de dos horas más tarde, a lo mejor tres, estalló el Maine en la rada habanera.

Para capear temporales, estaría la convicción límpida: “con fe, esperamos los cubanos todos de corazón, la independencia”. Y su nombre devino topónimo de la comarca natal, para difuminarse en los intersticios del tiempo. Y dejó cristalizado en actos el reclamo martiano de que “los médicos deberían tener siempre llenas de besos, las manos”.